「音痴に種類はあるの?」

音痴で悩んでいる方、必見です。

音痴と一口に言っても、感覚性音痴やリズム音痴など、その原因や特徴はさまざまです。

この記事では、自分の音痴のタイプを見極め、効果的な改善方法を見つけるためのヒントをご紹介します。

「音程がうまく取れない」「リズムに乗れない」といった悩みを少しずつ解消し、音楽をもっと楽しめるようになる方法を一緒に学んでいきましょう。

自分に合った対策で、確実なステップアップを目指しませんか?

音痴の治し方については、こちらの「音痴克服!簡単な練習法で歌が上手くなる方法【音痴の治し方】」をご覧ください。

-

-

音痴克服!簡単な練習法で歌が上手くなる方法【音痴の治し方】

続きを見る

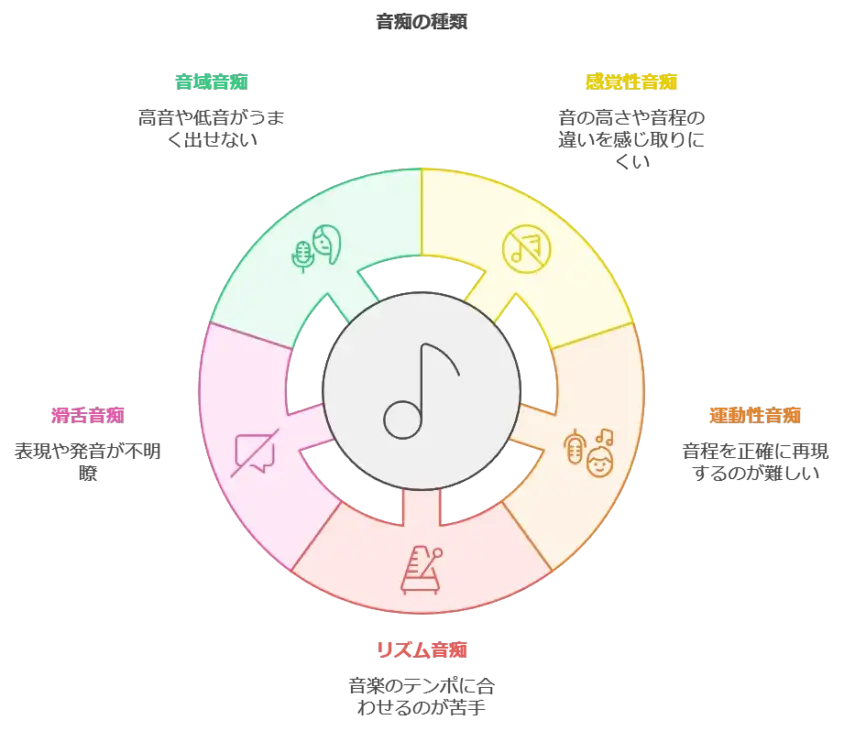

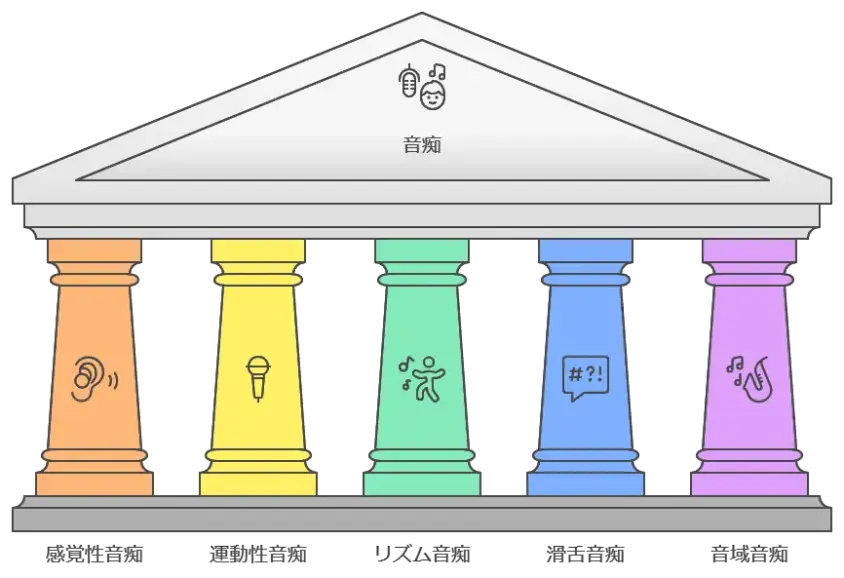

音痴の種類とその特徴

音痴には様々な種類があり、特徴ごとに分けることができます。

それぞれの種類の特徴を知ることで、自分の音痴のタイプを理解し、適切な改善方法を見つけやすくなります。

音痴の種類は感覚性音痴やリズム音痴などに分かれています。

音痴の種類とその特徴

- 感覚性(感受性)音痴

- 運動性音痴

- リズム音痴

- 滑舌(表現)音痴

- 音域音痴

それぞれの音痴の特徴に応じて、改善方法も異なります。自分の音痴の種類を把握し、対策を見つけましょう。

感覚性(感受性)音痴

感覚性音痴は、音の高さや音程の違いを感じ取りにくいことが特徴です。

絶対音感や相対音感が弱く、音の違いを把握するのが難しい場合に該当します。

ポイント

- 音程の違いを感じ取りにくい

- 音の高さがわからない

- 音程を外しやすい

- 音感トレーニングで改善

絶対音感と音痴の関係性を知りたい人は、こちらの「絶対音感があっても音痴?音楽スキルの本当の仕組みを徹底解説!」も参考にしてください。

-

-

絶対音感があっても音痴?音楽スキルの本当の仕組みを徹底解説!

続きを見る

運動性音痴

運動性音痴は、音程を理解していても、それを正確に再現できないことが特徴です。

声の出し方や発声位置の調整が難しく、音程が外れてしまいやすくなります。

ポイント

- 音程を再現するのが難しい

- 発声位置が不安定

- 音程が外れやすい

- ボイストレーニングが効果的

リズム音痴

リズム音痴は、音楽のテンポや拍子に合わせるのが苦手な人のことを指します。

リズムに乗るのが難しく、拍子を合わせられないことが特徴です。

ポイント

- テンポに乗りにくい

- リズムがずれやすい

- 音楽に合わせるのが苦手

- リズム練習で改善

滑舌(表現)音痴

滑舌音痴は、声の表現や発音が不明瞭で、歌詞や声が伝わりにくいことが特徴です。

滑舌が悪く、言葉がこもってしまうため、歌の表現力が不足しがちです。

ポイント

- 発音が不明瞭になりやすい

- 言葉が伝わりにくい

- 表現力が不足しがち

- 発声練習が効果的

音域音痴

音域音痴は、自分の声の音域に合わない音程が苦手で、高音や低音がうまく出せないことが特徴です。

音域に制限があるため、特定の音程を歌うのが難しく、音が外れやすくなります。

ポイント

- 高音や低音が出しにくい

- 特定の音程が苦手

- 音域が狭い場合が多い

- 音域トレーニングが有効

音痴の種類は多岐にわたりますが、適切な方法で改善を目指せば向上が期待できます。

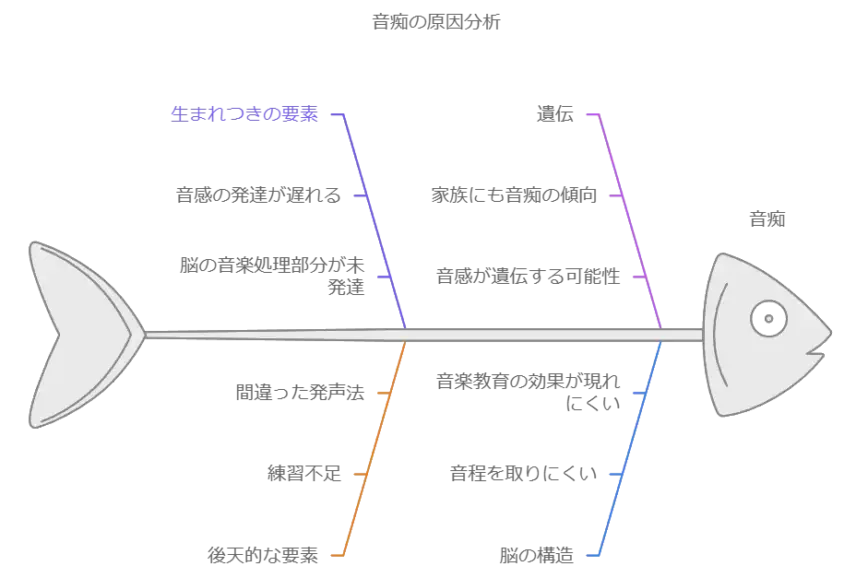

音痴の原因

音痴の原因には、生まれつきの要素や後天的な要素など複数の要因があります。

原因を理解することで、自分に合った対策や改善方法を見つけやすくなります。

音痴の原因には遺伝や練習不足などが関係しています。

音痴の原因

- 生まれつきの要素

- 遺伝

- 脳の構造

- 後天的な要素

- 練習不足

- 間違った発声法

- 心理的な要因

- 聴覚環境

音痴の原因がわかれば、それぞれの要因に合わせた対策を考えられるようになります。まずは生まれつきの要素から見ていきましょう。

生まれつきの要素

生まれつき音感が弱い場合、音痴の原因が先天的なものであることがあります。

この場合、音の高さやリズムを感じ取る能力が生まれつき低く、音感の成長が遅れることが多いです。

ポイント

- 音感の発達が遅れる

- 音の高さやリズムを感じにくい

- 早期の音楽教育が効果的

- 個人差が大きい

例えば、幼いころから音楽に親しんでいる人は音感が発達しやすい傾向があります。

そのため、音楽教育の経験が少ない場合、音感の成長には時間がかかることも少なくありません。

ただ生まれつき音感が弱い場合でも、早い段階での練習や訓練によって改善が見込めます。

先天的な要因があっても、根気よく続けることで良い結果に繋がる可能性が十分にあるでしょう。

遺伝

音痴が遺伝によるものである場合、家族にも同様の傾向があることが多いです。

音感やリズム感は遺伝的な影響を受けやすく、遺伝による音痴も存在します。

ポイント

- 家族にも音痴の傾向がある

- 音感が遺伝する可能性がある

- 遺伝による影響が大きい

- 音楽教育で改善の余地がある

例えば、親が音痴である場合、その子どもも音感に苦手意識を持つことが多いです。

遺伝の影響が大きい場合でも、適切な練習で克服できます。

遺伝の影響が感じられる場合、早期に音楽を取り入れると効果的です。

音楽へのアプローチを工夫し、音感を育てていく方法を考えてみましょう。

脳の構造

脳の構造が音痴に影響を与える場合もあります。

特に音楽の処理を担う脳の部分が発達していないと、音程感覚が取りにくくなることがあるのです。

ポイント

- 脳の音楽処理部分が影響する

- 音程を取りにくくなる

- 音楽教育での改善が難しいことも

- 科学的に証明されている

例えば、音程を正確に取ることが苦手な場合、脳の構造による影響があるかもしれません。

音楽教育の効果が現れにくい場合、専門家に相談してみるのも一つの手です。

脳の構造による影響が原因でも、少しずつ感覚を鍛えていくことで改善する可能性があります。

自分の音痴のタイプを理解し、適切な方法で訓練を重ねてみましょう。

音痴の原因は生まれつきや後天的な要素が影響しているため、理解して対処することが大切です。

後天的な要素

音痴の原因は、生まれつきではなく後天的な要素によっても引き起こされます。

特に、練習不足や間違った発声法などの習慣が、音程やリズム感に影響を与えることが多いです。

ポイント

- 練習不足が原因となる

- 間違った発声法が影響する

- 心理的な影響が音感に影響を与える

- 環境による影響も無視できない

例えば、音楽のトレーニングをあまり行っていないと、音程やリズムを正確に捉える力が養われにくくなります。

また、誤った発声方法が癖づいてしまうと、音痴の状態が改善しにくいです。

さらに、心理的な要素が原因で音感が狂いやすいこともあります。

適切な練習と発声法を身につけ、後天的な要因を克服していきましょう。

練習不足

練習不足は音痴の大きな原因の一つです。

音程やリズムを正確に把握するためには、定期的な練習が必要ですが、練習が不足すると感覚が養われにくくなります。

ポイント

- 音程やリズム感が鍛えられない

- 定期的な練習が必要

- 感覚が衰えやすい

- 適切な練習方法が重要

例えば、音程やリズムを覚えるための反復練習を行わないと、正確な音感が身につきにくくなります。

練習不足は、せっかくの能力を十分に引き出せない原因ともなりかねません。

日々少しずつでも練習を積み重ねることで、音程やリズム感が向上していくでしょう。

適切な練習方法を見つけ、継続的に音楽に触れることが重要です。

間違った発声法

間違った発声法も音痴の原因となることがあります。

音を出す際の力の入れ方や発声の位置がずれると、音程を取りにくくなるのです。

ポイント

- 音を正確に出せなくなる

- 音程が外れやすい

- 発声位置が重要

- 専門的なボイストレーニングが効果的

例えば、音が外れやすい人は、口の開け方や声の出し方が適切でないことが考えられます。

ボイストレーナーの指導のもとで、正しい発声方法を学ぶと改善できるでしょう。

音痴を改善するためにも、専門家の指導を受けてみましょう。

心理的な要因

心理的な要因も音痴の原因に影響することがあります。

緊張や自信のなさが音程やリズム感に影響し、音を外してしまうことが多いです。

ポイント

- 緊張で音程を外しやすい

- 自信のなさが影響する

- リラックスが改善に役立つ

- メンタルトレーニングも効果的

例えば、カラオケや人前で歌う際、緊張で音が外れやすい人も多いでしょう。

リラックスした状態で歌うことで、音程やリズムを取りやすくなります。

心理的な要因を軽減するために、メンタルトレーニングも効果的です。

音痴の改善には、メンタル面でのケアも取り入れてみましょう。

聴覚環境

音痴の原因には、聴覚環境も関わっていることがあります。

幼少期にあまり音楽に触れていないと、音感が発達しにくくなる可能性があるのです。

ポイント

- 音楽に触れる機会が少ない

- 音感が発達しにくい

- 幼少期からの環境が影響する

- 音楽体験を増やすと改善しやすい

例えば、家庭や学校で音楽にあまり触れる機会がないと、音感が育ちにくい傾向があります。

聴覚環境が音感に影響する場合、日常生活に音楽を取り入れることが有効です。

幼少期から音楽に触れる機会を増やすことで、音感を鍛えやすくなります。

音痴の改善には、音楽に慣れ親しむ環境作りも大切です。

音痴の原因は多岐にわたりますが、理解を深めて改善に役立てましょう。

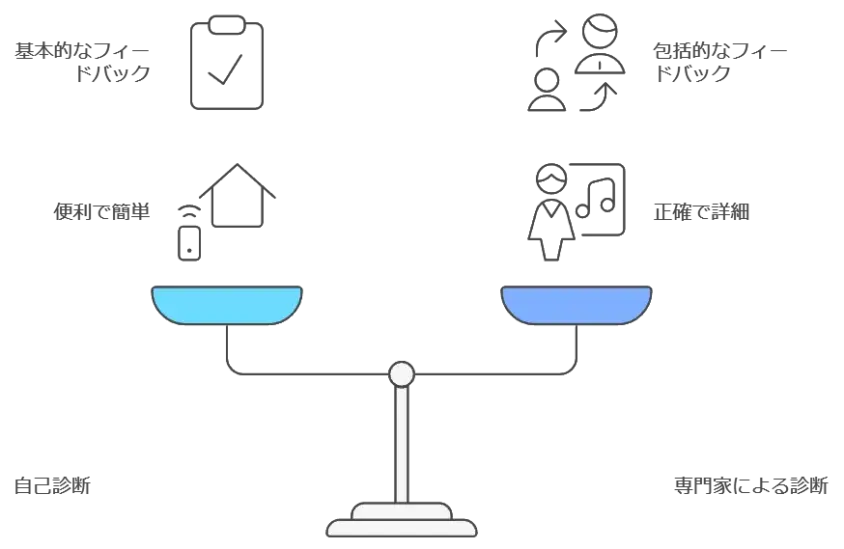

音痴の判定方法

音痴かどうかを判定する方法には、自己診断と専門家による診断があります。

自分の音感やリズム感に自信が持てない場合、これらの方法を活用して確認するのが良いでしょう。

音痴かどうか知りたいときは、自己診断や専門家の力を借りましょう。

音痴の判定方法

- 自己診断

- 専門家による診断

まずは自己診断から試してみて、必要に応じて専門家の意見を求めると良いでしょう。では、具体的な方法について見ていきます。

自己診断

音痴の自己診断は、自分で簡単に行える方法です。

アプリやオンラインツールを活用することで、自宅で手軽に音程やリズム感を確認できます。

ポイント

- 自宅で手軽に確認できる

- アプリやオンラインツールが利用可能

- 音程やリズム感の確認ができる

- 簡易的な判定が可能

例えば、音程感を確認するためのアプリでは、正しい音程を聞き分ける練習を行いながら、自分の音感をチェックできます。

リズム感を試すツールでは、一定のテンポに合わせてリズムを取るテストを受けられます。

自己診断で音程やリズムに不安を感じた場合、さらに練習を重ねてみるのも良い方法です。

まずは手軽にできる自己診断から試し、自分の音感をチェックしてみましょう。

専門家による診断

音痴かどうかを詳しく知りたい場合は、専門家による診断を受けるのが最も確実です。

ボイストレーナーや音楽教師などの専門家により、正確な音感やリズム感を測定してもらえます。

ポイント

- 正確な音感やリズム感を診断

- 専門家による的確なアドバイス

- 改善方法も提案してもらえる

- 詳細な診断で自信が持てる

例えば、ボイストレーニングの一環として音程感の診断を受け、声の出し方を矯正することで音痴を改善できます。

リズム感についても、楽器を使ったトレーニングでテンポを維持する練習が可能です。

専門家による診断は、自己診断ではわからない改善点を見つけるためにも役立ちます。

もし自己診断で不安が残る場合、専門家の意見を取り入れてみると良いでしょう。

音痴の診断方法は自己診断と専門家の診断があり、それぞれで状況に合った確認が可能です。

音痴を治すスクールについて知りたい人は、「「音痴を治す」に特化したボイストレーニングスクールの選び方と効果」をご覧ください。

-

-

「音痴を治す」に特化したボイストレーニングスクールの選び方と効果

続きを見る

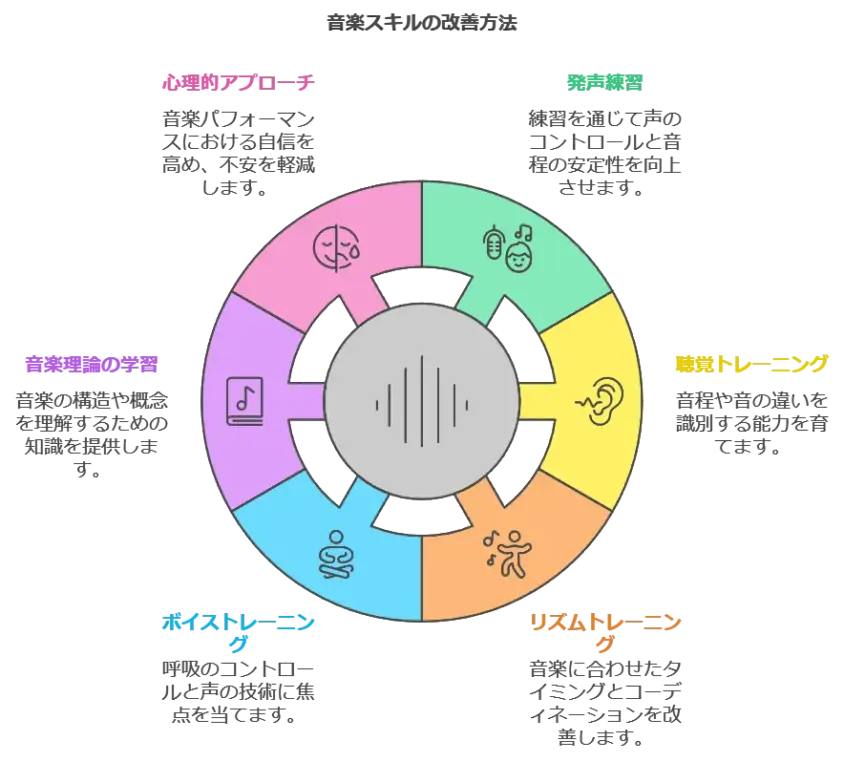

音痴の改善方法

音痴の改善には、発声練習や聴覚トレーニングなど、さまざまな方法があります。

自分に合った方法を見つけ、定期的に取り組むことで、徐々に音感を向上させることができるでしょう。

音痴の改善には、発声やリズム感の練習が効果的です。

音痴の改善方法

- 発声練習

- 聴覚トレーニング

- リズムトレーニング

- ボイストレーニング

- 音楽理論の学習

- 心理的なアプローチ

それぞれの改善方法には特徴があり、定期的な練習や心構えが重要です。まずは、発声練習から始めるのが効果的でしょう。

発声練習

発声練習は音痴の改善において基本となるトレーニングです。

正しい発声方法を身につけることで、音程が安定しやすくなり、音痴の改善に繋がります。

ポイント

- 音程が安定しやすくなる

- 基本的な音感が向上する

- 発声練習の継続が大切

- 腹式呼吸が効果的

例えば、腹式呼吸を取り入れた発声練習を行うと、安定した音を出しやすくなります。

また、音程を維持するために、音階を繰り返し歌う練習も効果的です。

発声練習を続けることで、音程が外れにくくなり、少しずつ音感が鍛えられていきます。

まずは簡単な発声練習から始め、少しずつステップアップしていきましょう。

発声練習は音程を安定させるための基本で、音痴の改善に有効です。

聴覚トレーニング

聴覚トレーニングは、耳を鍛えることで音程や音感を向上させる方法です。

音楽を注意深く聴き、音の高さや違いを意識することで、音痴の改善に繋がります。

ポイント

- 音の違いを識別する力を鍛える

- 音楽を注意深く聴く習慣が重要

- 耳を鍛えることで音感が向上

- 音楽理論と組み合わせると効果的

例えば、ピアノや他の楽器で音階を一音ずつ確認しながら練習すると、音の高さの違いを感じ取りやすくなります。

耳を鍛えるためには、普段から音楽に触れる機会を増やすことが大切です。

音の違いに意識を向けることで、少しずつ音感が養われていくでしょう。

まずは好きな音楽をじっくり聴き、音の高さに注目するところから始めましょう。

リズムトレーニング

リズムトレーニングは、音楽のテンポや拍子に合わせる力を鍛える方法です。

リズム感が悪い場合、テンポに合わせて体を動かす練習を取り入れることで、リズム感を向上させることができます。

ポイント

- 音楽に合わせて体を動かす

- 拍子感をつかむ練習を行う

- リズムに乗る感覚が身につく

- 楽器やメトロノームを使うと効果的

例えば、メトロノームに合わせて手を叩くことで、リズムを取りやすくなります。

また、簡単なダンスやステップを取り入れると、テンポを感じやすくなるでしょう。

リズム感がつくと、音楽全体を楽しみやすくなり、音痴改善にも効果が期待できます。

毎日のリズムトレーニングを通して、音楽に自然と乗れる感覚を身につけていきましょう。

ボイストレーニング

ボイストレーニングは、声の出し方や発声のコントロールを習得することで音痴の改善を目指す方法です。

専門家の指導を受けることで、正しい発声法や呼吸法が身につきやすくなります。

ポイント

- 正しい発声法が身につく

- 音程が安定しやすくなる

- 専門家の指導が効果的

- 呼吸法も改善の鍵となる

例えば、声を出す際に腹式呼吸を意識することで、安定した声が出せるようになります。

また、音程を意識しながら発声する練習を繰り返すと、少しずつ音痴が改善できるでしょう。

ボイストレーニングでは、体の使い方や息のコントロールが鍵となります。

自分に合ったトレーニング方法を見つけ、根気よく練習を続けていきましょう。

音痴を治すスクールについて知りたい人は、「「音痴を治す」に特化したボイストレーニングスクールの選び方と効果」をご覧ください。

-

-

「音痴を治す」に特化したボイストレーニングスクールの選び方と効果

続きを見る

音楽理論の学習

音楽理論を学ぶことも音痴改善に役立つ方法の一つです。

音の仕組みや音程の構造を理解することで、音感が鍛えられ、音楽がより楽しく感じられるようになります。

ポイント

- 音楽の仕組みが理解できる

- 音感がより深く鍛えられる

- 音程やリズムの理解が向上

- 音楽が楽しく感じられる

例えば、スケール(音階)の仕組みを学び、どの音がどの位置にあるか理解すると、音程を取りやすくなります。

コード進行やリズムの基本も学ぶことで、音楽全体を理解する力が向上します。

音楽理論の学習は、音痴の改善だけでなく、音楽を楽しむための基礎としても役立ちます。

理論を少しずつ学びながら、実際の音楽と結びつけていきましょう。

心理的なアプローチ

音痴の改善には心理的なアプローチも重要です。

自信が持てないことや緊張しやすいことが原因で、音程が外れやすくなることがあります。

ポイント

- 自信を持つことが大切

- リラックスが音感を安定させる

- 緊張を和らげる方法を学ぶ

- メンタルトレーニングが効果的

例えば、深呼吸やリラックスする方法を習得することで、余計な緊張をほぐすと音程が安定します。

また、カラオケなどで人前で歌う練習を重ねると、自信がつきやすくなるでしょう。

メンタルを安定させることで、音痴の改善にも良い影響が期待できます。

日々の練習とともに、心理的なアプローチも取り入れてみましょう。

音痴の改善には、発声から心理面まで多面的なアプローチが大切です。

音痴の種類に関するよくある質問

音痴にはどのような種類があるの?

音痴には「感覚性音痴」「運動性音痴」「リズム音痴」「滑舌音痴」「音域音痴」などの種類があります。それぞれ音程感覚やリズム感、声の出し方など異なる特徴を持ち、対応する改善方法も異なります。

感覚性音痴とは?

感覚性音痴は、音の高さや音程の違いを感じ取りにくいのが特徴です。絶対音感や相対音感が弱く、音の違いを認識するのが難しいため、音程が外れやすくなります。音感トレーニングで改善が期待できます。

運動性音痴の特徴は?

運動性音痴は、音程を理解していても、声で正確に再現するのが難しいのが特徴です。声の出し方や発声位置が不安定で音程が外れやすいことから、ボイストレーニングでの改善が効果的です。

リズム音痴とはどんなもの?

リズム音痴は、音楽のテンポや拍子に合わせるのが苦手な人を指します。テンポに乗りにくく、リズムがずれやすいのが特徴で、リズムトレーニングが改善に役立ちます。

滑舌音痴について教えてください。

滑舌音痴は、発音や声の表現が不明瞭で、歌詞が伝わりにくいのが特徴です。滑舌が悪く、言葉がこもりがちなため、発声練習によって表現力の向上が期待できます。

音域音痴の特徴は何ですか?

音域音痴は、自分の声の音域に合わない音程が苦手で、高音や低音がうまく出せないことが特徴です。音域トレーニングを行うことで、特定の音程が取りやすくなる改善が見込めます。

音痴の原因にはどんなものがあるの?

音痴の原因には、「生まれつきの要素」と「後天的な要素」があります。遺伝や脳の構造など先天的な要因のほか、練習不足や間違った発声法、心理的要因などが後天的な要因として関係しています。

音痴かどうかを判定する方法は?

音痴の判定方法には、自己診断と専門家による診断があります。アプリやオンラインツールを使った自己診断が手軽ですが、正確な診断が必要な場合は、ボイストレーナーや音楽教師の指導を受けると効果的です。

音痴を改善するための方法はあるの?

音痴の改善には、発声練習、聴覚トレーニング、リズムトレーニング、ボイストレーニング、音楽理論の学習、心理的なアプローチなどがあります。自分に合った方法を取り入れ、継続して練習することが大切です。

まとめ

- 音痴の種類には感覚性、運動性、リズム、滑舌、音域音痴などがある

- それぞれの音痴に応じた改善方法を見つけることが重要

- 音痴の原因は生まれつきの要素と後天的な要素に分かれる

音痴の原因や種類を理解し、それぞれに合ったトレーニングや改善方法を取り入れることで、音感やリズム感が向上します。

例えば、感覚性音痴には音感トレーニング、運動性音痴にはボイストレーニングが有効です。

音痴が気になる方は自己診断や専門家の診断を利用して、自分に合った改善方法を見つけてみましょう。

ボイストレーニングやリズム練習、心理的なアプローチも効果的です。