音痴に悩むあなたへ――

「どうして私だけうまく歌えないんだろう?」と感じたことはありませんか?

音痴にはさまざまな種類があり、原因も人によって異なります。

本記事では、音痴の種類を理解し、改善するための方法を丁寧に解説します。

音程やリズムに自信がない方も、諦める必要はありません!

まずは自分の音痴のタイプを知り、少しずつ改善していきましょう。

音痴克服の道を共に歩み、歌う楽しさを広げていきませんか?

音痴の治し方については、こちらの「音痴克服!簡単な練習法で歌が上手くなる方法【音痴の治し方】」をご覧ください。

-

-

音痴克服!簡単な練習法で歌が上手くなる方法【音痴の治し方】

続きを見る

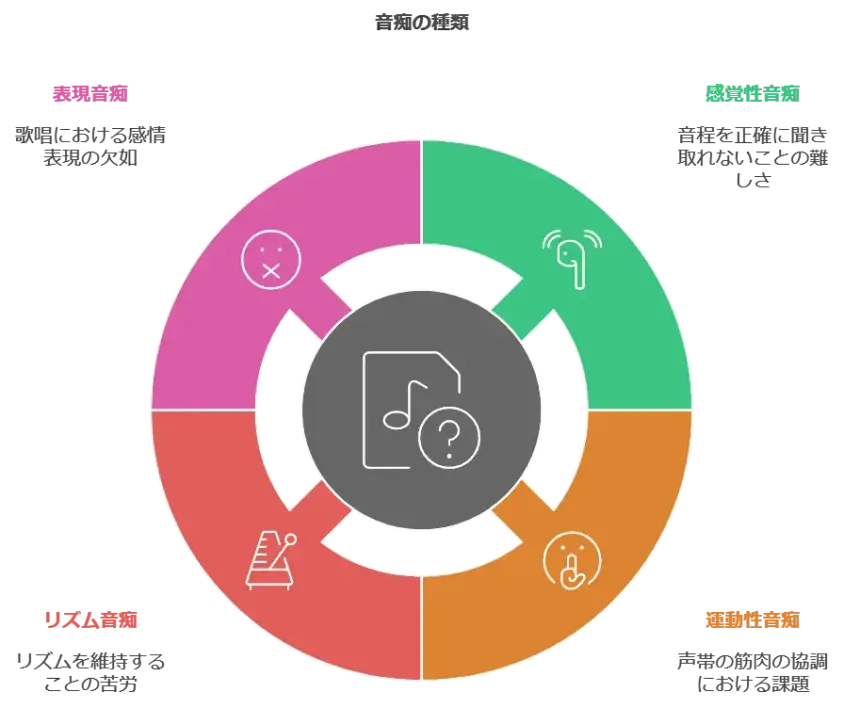

音痴の定義と種類

音痴とは、音程やリズムの感覚が他の人とずれてしまうことを指します。

これにはさまざまな種類があり、人によって異なる原因や特徴があります。

音痴には感覚性音痴や運動性音痴など、いくつかの種類があるんですよ。

ポイント

- 音痴とは何か?

- 音痴の種類

- 感覚性音痴

- 運動性音痴

- リズム音痴

- 表現音痴

音痴の種類を知ることで、どの部分が苦手かを理解するのに役立ちます。

次に、各種類について詳しく見ていきましょう。

音痴とは何か?

音痴とは、音の高さやリズムを正確に取れない状態を指します。

主に音程が不安定で、正しい音を出すのが難しいことが特徴です。

ポイント

- 音痴は音程のずれが原因

- 歌唱中に正確な音が出しづらい

- リズムのずれも含まれる

音程感覚やリズムの不安定さが、音痴とみなされる理由です。

音痴の種類

音痴にはいくつかの種類があり、それぞれに特有の特徴があります。

以下に代表的な4種類を紹介します。

感覚性音痴

感覚性音痴は、音程を正確に聞き取れないことが原因で生じます。

そのため、正しい音程を認識するのが難しく、歌唱中に音がずれることが多いです。

ポイント

- 音程を正確に聞き取れない

- 正しい音程がつかみにくい

- 音がずれやすい

感覚性音痴の原因としては、音程を認識する能力が影響します。

次に、運動性音痴について見ていきましょう。

運動性音痴

運動性音痴は、声帯や筋肉の使い方が不適切であることが原因です。

正しい音程を認識していても、筋肉がその通りに動かないことがあります。

ポイント

- 声帯や筋肉の使い方に問題

- 正しい音程に合わせづらい

- 筋肉が思う通りに動かない

運動性音痴は、筋肉のトレーニングで改善が期待されます。

次に、リズム音痴について解説します。

リズム音痴

リズム音痴は、一定のテンポで歌い続けることが難しい状態を指します。

リズム感が乏しいため、歌唱時にテンポがずれることが多いです。

ポイント

- テンポを維持しづらい

- 一定のリズムが苦手

- テンポがずれやすい

リズム音痴は、リズムトレーニングで改善が期待されます。

次に、表現音痴について解説します。

表現音痴

表現音痴は、感情を込めて歌うのが苦手なタイプです。

声の抑揚や表現力が乏しく、単調になりがちです。

ポイント

- 感情表現が苦手

- 声の抑揚が乏しい

- 単調な歌になりやすい

表現音痴は、感情の込め方を工夫することで改善が期待されます。

次に、音痴がもたらす心理的・社会的な影響について考えます。

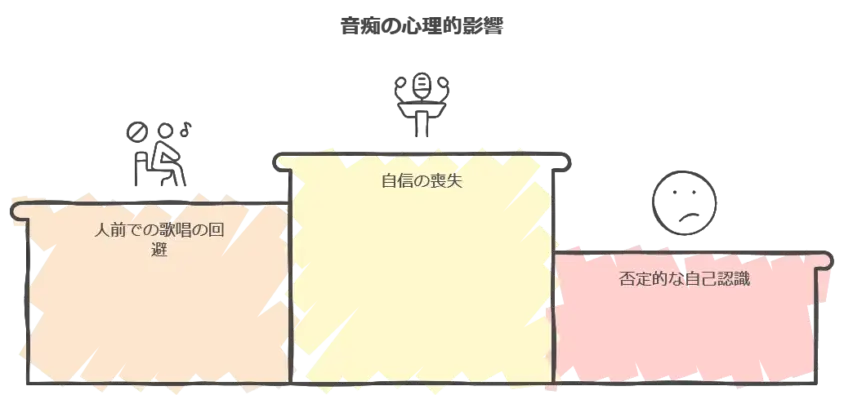

音痴な人の悩みと影響

音痴であることは、本人にとって大きな悩みとなることがあります。

心理面や社会的な影響が出ることもあり、生活にも影響が及びます。

音痴の悩みは、心理的にも社会的にも影響が大きいですよね。

ポイント

- 心理的影響

- 社会的影響

音痴がもたらす影響について、具体的に見ていきましょう。

まずは心理的影響について解説します。

心理的影響

音痴であることが心理面に与える影響は大きいです。

歌うことに対して自信がなくなり、人前での歌唱を避けるようになることが多いです。

ポイント

- 自信を喪失しがち

- 人前での歌唱を避ける

- 自分を否定的に捉えやすい

音痴は、自己評価を下げる要因にもなりやすいです。

次に、社会的影響について見ていきましょう。

社会的影響

音痴であることが社会的な場面にも影響を与えることがあります。

たとえば、カラオケやイベントで歌唱を求められる場面で、楽しさを感じにくくなることがあります。

ポイント

- カラオケが楽しめない

- イベントでの歌唱が負担

- 周囲の目が気になる

音痴は、集団での活動に対する意識にも影響を与えることが少なくありません。

次に、音痴の原因について考えます。

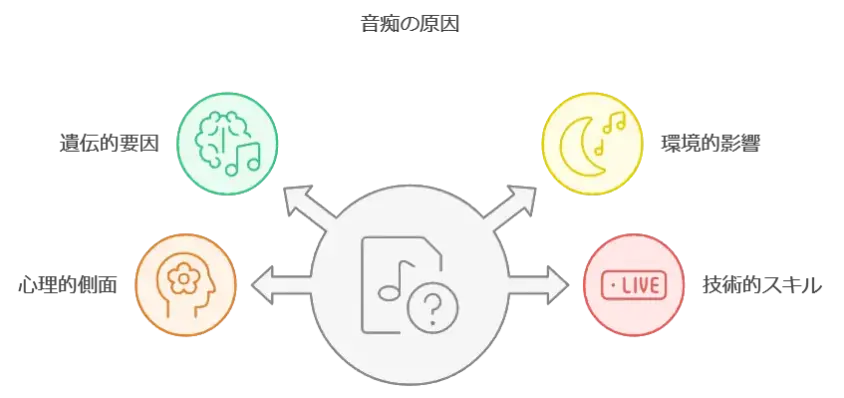

音痴の原因

音痴の原因は、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

ここでは、遺伝や環境、心理的要因などについて解説します。

音痴には、先天的な要因や後天的な要因があります。

ポイント

- 遺伝的な先天的要因

- 環境などの後天的要因

- 心理的要因

- 技術的要因

これらの要因がどのように音痴を引き起こすか、詳しく見ていきましょう。

まずは遺伝的な先天的要因から解説します。

遺伝的な先天的要因

音痴の原因には、遺伝が関わっている場合もあります。

家族に音痴の人が多い場合、その傾向を引き継ぐことがあるとされています。

ポイント

- 家族に音痴が多いと影響がある

- 音感の遺伝的傾向がある

- 音痴が遺伝する可能性も

遺伝的な要因が影響している場合は、トレーニングでの改善も期待できます。

次に、環境などの後天的要因について見ていきましょう。

環境などの後天的要因

後天的な要因として、育った環境が音感に影響を与えることがあります。

たとえば、音楽に触れる機会が少ないと、音程を取る能力が育ちにくいです。

ポイント

- 音楽環境が少ないと影響大

- 音感は育つ環境に影響される

- 生活環境が音痴に関わることも

音楽に親しむ機会が多いほど、音程感覚は鍛えられやすいです。

次に、心理的要因について考えます。

心理的要因

音痴の原因には、心理的な要因も大きく関わっています。

歌うことに対する不安や緊張感が、音程のずれを引き起こすことがあります。

ポイント

- 不安が音程のずれを誘発

- 緊張感が歌唱に影響

- 心の状態が音痴に関わる

歌うことに自信がないと、余計に音程がずれやすくなります。

最後に、技術的要因について見ていきましょう。

技術的要因

技術的要因とは、声の出し方や呼吸のコントロールが不十分な場合に生じます。

正しい声帯の使い方や発声技術が身についていないと、音程が安定しにくくなります。

ポイント

- 発声技術の不足

- 呼吸コントロールが難しい

- 声帯の使い方が不適切

適切なボイストレーニングにより、技術的な改善が可能です。

次に、音痴の克服方法について詳しく説明します。

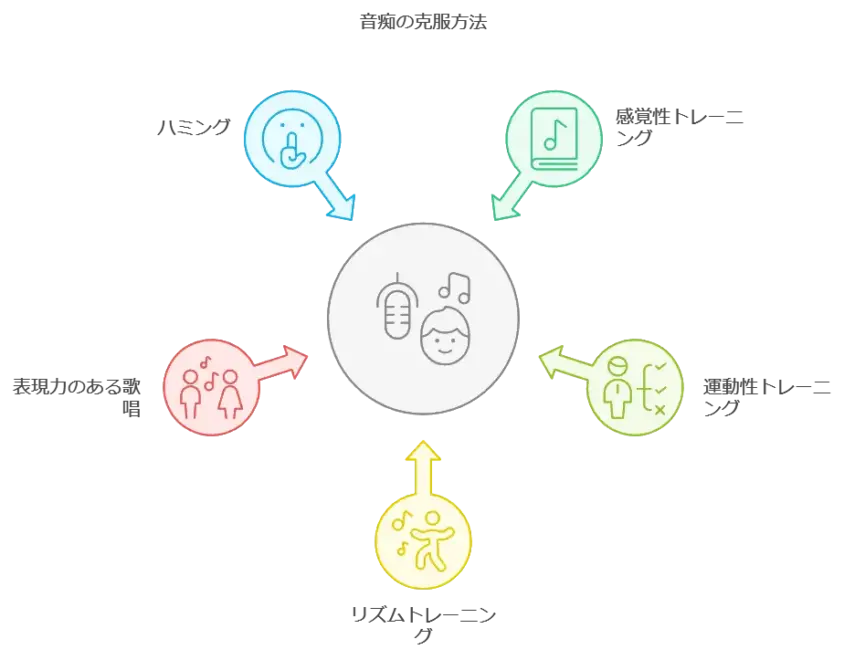

音痴の克服方法

音痴は、適切な練習やトレーニングで克服することが可能です。

ここでは、音痴の種類ごとに最適な改善方法について解説します。

音痴は、感覚性や運動性など、種類ごとに効果的な克服方法があります。

ポイント

- 感覚性音痴の改善

- 運動性音痴の改善

- リズム音痴の改善

- 表現音痴の改善

- ハミングによる改善方法

克服には継続的な練習と自己理解が大切です。

まずは、感覚性音痴の改善方法から解説します。

感覚性音痴の改善

感覚性音痴の改善には、音程感覚を養うトレーニングが有効です。

簡単な音階練習や、ピアノなどの楽器を使って正確な音程を学ぶことが効果的です。

ポイント

- 音階練習で音程感覚を養う

- ピアノで音程の確認

- 自分の声と楽器を合わせる

音程感覚は、実際に音を出しながら意識することで徐々に身につきます。

次に、運動性音痴の改善方法について解説します。

運動性音痴の改善

運動性音痴の改善には、声帯や口周りの筋肉トレーニングが効果的です。

発声練習や滑舌のトレーニングを行い、筋肉の動きを安定させることで音程が取りやすくなります。

ポイント

- 筋肉のトレーニングで音程安定

- 発声練習で声帯を鍛える

- 滑舌練習で口周りの筋肉強化

運動性音痴は、身体の動きと音程を一致させる練習で徐々に改善します。

次に、リズム音痴の改善方法について見ていきましょう。

リズム音痴の改善

リズム音痴の改善には、リズムトレーニングが重要です。

メトロノームを使った練習や、リズムに合わせて手拍子を打つ練習を行うと良いです。

ポイント

- メトロノームでテンポ感を養う

- リズムに合わせて手拍子を打つ

- リズムの基礎から練習

リズム感覚は、繰り返しの練習で少しずつ身についてきます。

次に、表現音痴の改善方法について考えてみましょう。

表現音痴の改善

表現音痴の改善には、感情を込めて歌う練習が効果的です。

歌詞の意味を理解し、歌う場面ごとに感情を意識して声に出すことで、表現力が向上します。

ポイント

- 歌詞の意味を理解する

- 感情を意識して歌う

- 場面ごとに表現を工夫

歌詞に感情を込めることで、表現力が身につき、音楽に対する理解も深まります。

最後に、ハミングを活用した改善方法について解説します。

ハミングによる改善方法

ハミングは、音程感覚を鍛えるのに非常に効果的な方法です。

鼻腔共鳴を意識してハミングすることで、正確な音程を取る練習ができ、高音域の安定にも役立ちます。

ポイント

- 鼻腔共鳴を意識する

- ハミングで音程を確認

- 高音域の安定を図る

ハミングは、顔全体や身体全体に響きを感じるように意識することで、より効果的に音程を安定させます。

次に、音痴を克服するために必要な心構えについて考えてみましょう。

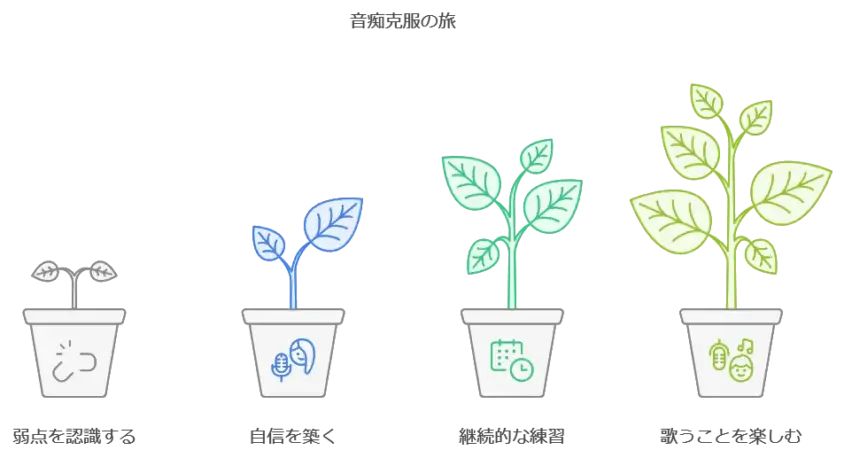

音痴から逃げずに向き合おう

音痴を克服するには、逃げずに向き合うことが大切です。

自分の弱点を認め、少しずつ改善していくことで、確実に上達します。

音痴克服には、継続的な練習と自信が不可欠です。

ポイント

- 自信を持つことの大切さ

- 継続的な練習の必要性

音痴を克服するには、ポジティブな心構えと忍耐が重要です。

まずは自信を持つことの重要性について見ていきましょう。

自信を持つことの大切さ

音痴克服には、自信を持って歌うことが必要です。

不安を取り除き、自分の声に自信を持つことで、音程が安定しやすくなります。

ポイント

- 自信を持って歌うことが重要

- 不安を取り除く

- ポジティブな姿勢で取り組む

自分に自信を持つことが、音程の安定や歌唱の質に大きく影響します。

次に、継続的な練習の重要性について考えていきましょう。

継続的な練習の必要性

音痴を克服するためには、継続的な練習が欠かせません。

少しずつでも毎日練習を続けることで、音程やリズムの感覚が自然と身についていきます。

ポイント

- 毎日少しずつ練習を続ける

- 音程やリズムが自然と身につく

- 習慣化して練習を行う

継続的に練習することで、音痴を克服し、歌うことが楽しくなってきます。

音痴を克服し、自分らしく歌うことを楽しみましょう。

音痴の克服には、毎日の積み重ねと自信が不可欠ですよ!

音痴の原因に関するよくある質問

音痴とは何か?

音痴とは、音の高さやリズムを正確に取れない状態を指します。主に音程が不安定で、正しい音を出すのが難しいことが特徴です。音程感覚やリズムの不安定さが音痴とみなされる理由です。

音痴の種類について教えてください。

音痴にはさまざまな種類があり、代表的なものとして感覚性音痴、運動性音痴、リズム音痴、表現音痴があります。それぞれ原因や特徴が異なるため、自分がどのタイプか理解することで改善方法を見つけやすくなります。

感覚性音痴とは?

感覚性音痴は、音程を正確に聞き取るのが苦手なタイプです。正しい音程が認識しづらいため、歌唱中に音がずれることが多いです。このタイプは、音程を認識する能力に影響を受けています。

運動性音痴とは?

運動性音痴は、声帯や筋肉の動きがうまくコントロールできないことで、正しい音程に合わせられないタイプです。正しい音程を理解していても、筋肉がその通りに動かず、音がずれることがあります。

リズム音痴とは?

リズム音痴は、一定のテンポを保つのが難しいタイプです。リズム感が乏しいため、歌唱時にテンポがずれることが多く、一定のリズムで歌い続けるのが苦手です。

表現音痴とは?

表現音痴は、感情を込めて歌うのが苦手で、単調な歌になりがちなタイプです。声の抑揚や表現力が乏しく、感情が伝わりにくい歌になりやすいのが特徴です。

まとめ

- 音痴とは、音程やリズムを正確に捉えられない状態を指す

- 音痴の種類は主に4種類:感覚性音痴、運動性音痴、リズム音痴、表現音痴

- 音痴には遺伝的要因、環境、心理的要因、技術的要因が絡む

- 克服方法にはトレーニングと継続的な練習が必要

音痴の克服には、自分の弱点を知り、効果的な練習を積み重ねることが重要です。

日々の努力で音感が養われ、楽しく歌えるようになりますよ!

まずは自分の音痴のタイプを知るところから始めましょう。少しずつの改善が音楽の楽しさを広げます!

おすすめの練習方法としては、メトロノームを使ったリズム練習やハミングが効果的です。